أعاد ما سُمّي بالربيع العربي والتطورات والتغييرات السياسية التي شملت العديد من البلدان العربية، موضوع الدستور والدستورانية والدسترة في الفكر العربي الحديث، إلى طاولة البحث على نحو مسؤول وجدي، لاسيّما وأنه يأتي بعد التطورات التي شهدها العالم في هذا الميدان، وخصوصاً منذ انتهاء نظام القطبية الثنائية...

مقدمة

أعاد ما سُمّي بـ: "الربيع العربي" والتطورات والتغييرات السياسية التي شملت العديد من البلدان العربية، موضوع الدستور و"الدستورانية" و"الدسترة" في الفكر العربي الحديث، إلى طاولة البحث على نحو مسؤول وجدي، لاسيّما وأنه يأتي بعد التطورات التي شهدها العالم في هذا الميدان، وخصوصاً منذ انتهاء نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات وتحوّل الصراع الآيديولوجي العالمي، إلى أشكال جديدة في ظل العولمة.

وقد شهدت دول أوروبا الشرقية بعد الإطاحة بالأنظمة الشمولية، إضافة إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا وأفريقيا تحولات ديمقراطية وتغييرات دستورية، بما فيها صياغة دساتير جديدة وفقاً لمبادئ دستورية عامة تمثّل مشتركاً إنسانياً مع مراعاة خصوصية كل بلد وظروفه وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتاريخية، وقد ساهمت الأمم المتحدة وخبرات دولية متنوّعة في الوصول إلى توافقات جديدة في العديد من بلدان العالم، مكدّسة خبرة مهمة على هذا الصعيد.

وكان العالم العربي بعد التغييرات السياسية والإطاحة ببعض الأنظمة قياساً للبلدان التي حصلت فيها ثورات وانتفاضات، الأكثر احتداماً في ظلّ استقطابات واصطفافات حادة، لاسيّما بين التيارات السياسية والاجتماعية والدينية، وخصوصاً في موضوع علاقة الدين بالدولة، حتى أن البلدان التي أنجزت المرحلة الأولى من التغيير بالإطاحة بالأنظمة، انقسمت بين قوى تدعو على نحو مستتر أو معلن لدولة إسلامية، وأخرى تريد صياغة دساتير تتفادى التنصيص على الدين باعتباره المصدر الرئيس أو مصدر أساس للتشريع، أو حتى أحد مصادر التشريع، كي لا يتم توظيفه لغايات سياسية أو حزبية أو مصلحية ضيقة.

وهناك إثارات من نوع آخر تتعلق بنظرة كل فريق إلى مفهوم الشريعة، فهناك من يذهب إلى ضرورة النص على أحكام الشريعة، في حين هناك من يميل إلى وضع نص أكثر مرونة يتمثّل في " مبادئ الشريعة"، وهناك فريق ثالث لا يرى أية ضرورة لمثل هذه الإشارات، لأنها ستكون مصدر اختلاف في التفسير والتأويل وعنصر احتدام قد يدفع المسألة باتجاهات طائفية أو مذهبية أو إسلاموية ضيقة، ولهذا فهو يؤكد على مبادئ المواطنة ويدعو إلى استبعاد مثل تلك النصوص المثيرة للخلاف وربما للصراع؟

ويطرح أصحاب مثل هذا التوجه فكرة " الدولة المدنية" كقاعدة يمكن الاتفاق عليها بين التيارين الديني واللّاديني أو بين التيار الإسلامي بشكل عام والتيار العلماني، ويبرّر دعاة "الدولة المدنية" ذلك بقولهم: إن الدولة المدنية تقف على مسافة متساوية من جميع الفرقاء، وهي ليست ضد الدين، بل إنها على العكس من ذلك تسعى لحماية الأديان وحرية العبادة وممارسة الطقوس والشعائر.

وفي ظل هذه اللوحة المشوّشة وتنازع القوى على مواقع السلطة وما تريده كل مجموعة من تثبيت النصوص التي تمنحها دعماً في مواقفها السياسية، وتشكّل خلفية مرجعية لها كيف السبيل لإنجاز التوافق بين قوى التغيير؟ وكل طرف يريد أن يدفع بالاتجاه الذي يخدم توجهاته ومصالحه بحيث يضمن الحصول على مكاسب آنية ومستقبلية، فالعلمانيون أو شبه العلمانيين ونعني بذلك اللوحة الواسعة من اليساريين والديمقراطيين والليبراليين يريدون توجيه مسار صياغة الدستور باتجاه تقليص نفوذ الإسلاميين، أما الإسلاميون والسلفيون، وبغض النظر عن مذاهبهم فيريدون وضع الشريعة كمسطرة قياس لتحجيم دور القوى غير الإسلامية أو شبه العلمانية، واستخدام ذلك عند الضرورة كسيف مسلّط على الآخرين.

الصراع الراهن على ماذا؟

لعلّ أهم نقاط التباين والصراع إنما تقوم على قضايا ثلاث محورية: الأولى تتعلق بإمكانية الاستنباط والاجتهاد في قضايا لم يتمّ البت فيها في كتب الفقه الإسلامي سابقاً، وهل من حق البرلمان (السلطة التشريعية) البتّ فيها؟ أما الثانية فتتعلق بموضوع الاجتهاد، فهل يقتضي التمسك بالنص (النقل) أو بما يسمى مقاصد الشريعة، أي المبادئ والقيم الإسلامية العامة أو يمكن تجاوز ذلك وفقاً لمقتضيات العقل والتطور؟. وفي القضية الثالثة كان التحدّي يتعلّق بالنص التشريعي، فهل يفترض فيه الدخول في فقه العبادات والأخلاقيات أم الاكتفاء بالمجال العام وترك المجال الخاص؟

الإسلاميون يريدون النقاش في مثل هذه القضايا في ملعبهم ووفقاً لأجندتهم، ويتردّد غير الإسلاميين مما نطلق عليهم شبه العلمانيين أحياناً من الخوض في مثل هذه الأمور ذات الطبيعة الحساسة، خوفاً من اتهامهم بالخروج على تعاليم الدين أو التجاوز على الشريعة، أو حتى تكفيرهم، وهو ما يحصل في الكثير من الأحيان في ظل غوغائية دينية لا تقبل النقاش والحوار الاّ في إطار السقف الذي تحدده هي، وتعتبر كل خروج عليه إنما هو خروج على الدين، ولذلك من الخطأ أحياناً مناقشة العلمانيين للاسلاميين في ملعبهم، ولا بدّ من الحوار والسجال في ملعب الدولة وطبيعتها ووظائفها وحقل الحريات والحقوق ومبادئ المواطنة وحقوق الانسان، التي تشكّل مشتركاً كونياً للدولة العصرية، ولا يمكن رفضه، لأن ذلك سيعني رفض المعايير الدولية التي أخذت بلداننا على عاتقها التساوق معها، مع احتفاظها بخصوصيتها.

ولعلّ هذه الأمور تتعلّق بقضايا ذات جوانب مجتمعية وحقوقية وقسم منها بمبادئٍ المساواة والحرية والعدالة والمشاركة والموقف من التنوّع الثقافي لما يسمى "بالأقليات" وقضايا المرأة، خصوصاً تعدّد الزوجات وإقامة الحد والتعامل مع السرقة ونهب المال العام والخاص، وهل تحريم السرقة هو الأساس أم عقوبة السارق، إضافة إلى مسائل العبادات كالصلاة والصوم والاغتسال والحيض؟

وسواءً تم النصّ باعتبار الشريعة أم مبادئ الإسلام أم أحكامه مصدر من مصادر التشريع والقانون أو أحد مصادره أو لم يتم، فإن الأمر يعتبر تحصيل حاصل لأن المشرّع مهما كان اجتهاده، فسوف يأخذ بنظر الاعتبار ثقافة المجتمع ودور الدين الإسلامي في حياته، ولهذا سيسعى لمراعاة ذلك وهو ما يحصل بوجود نص أو بعدم وجوده، لكن من يريد وضع نصوص لضمان تسيّده وتهديده للآخرين، إنما يريد استخدام الدين فزّاعة ضدّهم، ووضع مسطرة لقياس مدى تطابق هذا التشريع أو ذاك مع بعض المبادئ أو الأحكام أو الاجتهادات (حتى وإنْ انتهى زمنها).

وبهذا المعنى سيخضع الدين لاستغلال سياسي بحجة الدفاع عنه، علما بأنه لو جرى النص على الشريعة أو لم يجرِ، فذلك ليس ضماناً لوحدة الشعب وتطلعاته في الحرية والتقدم، وهناك دساتير بالكامل تدعو لتأكيد ذلك، بل تبالغ فيها أحياناً، لكن الواقع لا يؤيد ما تذهب إليه من إقامة العدل وإشاعة الحريات وإطلاق الطاقات، والعكس صحيح أيضاً، فعدد من الدساتير كانت مرنة إزاء مثل هذه التنصيصات، لكن نهجها العام راعى المبادئ الإسلامية في حياة مجتمعاتها .

الدسترة والتحوّل الديمقراطي

الاختلافات في الفترات الانتقالية، خصوصاً التي يمرّ بها العالم العربي والتي قد تطول وتمتد لبضع سنوات أساسها سياسي حتى وإن استخدمت الدين أو اعترضت على النص عليه، وذلك بهدف الوثوب إلى السلطة والاستحواذ على موقع متيّمز فيها، سواءً عبر صناديق الاقتراع أو بواسطة حشود شعبية تذكّر بعصر المداخن أو غير ذلك من الوسائل، والأمر لا علاقة له بالحاضر فحسب، بل بالمستقبل والقوى السياسية المتصارعة تريد ضمان مستقبلها وموقعها من السلطة السياسية الطامحة بها .

صحيح أن موضوع الدستور و"الدستورانية" و"الدسترة" لم يُلغَ أو يُشطب من جدول العمل الموضوع في برامج الكثير من القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، لكن التعاطي معه أصبح اليوم مختلفاً عن السابق ومن موقع مختلف وهدف مختلف وفي ظرف مختلف أيضاً.

في الماضي انحصر الاهتمام بالدستور والدستورية لدى نخب فكرية وحقوقية وقانونية وسياسية عربية محدودة، لكن الموضوع أصبح اليوم مطروحاً على نحو شعبي، لدى أوساط واسعة، خصوصاً وقد حاولت بعض التيارات الدينية والسياسية زجّ الشارع وتحفيزه لينزل إلى حلبة الصراع، لاسيّما بعد أن جرى ردّ الاعتبار إلى السياسة التي ظلّت حكراً على مجموعات وفئات محددة، لدرجة أن غالبية الناس كانت تنأى بنفسها عن السياسة ومآلاتها، بل أنها في الواقع كانت غائبة وحقوقها مصادرة، وإذا بها اليوم تواجه هذا الخضم الهائل سعياً في استعادة موقعها أو في إيجاد مواقع جديدة لها بعد حرمان طويل.

ولعلّ دخول الإسلام السياسي المعترك وبعض ردود الفعل ضده جعلت الصراع أكثر احتداماً، مثلما جعلت من النصوص الدستورية المقترحة، مصدر صراع في الشارع، وما حصل في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 خير دليل على ذلك.

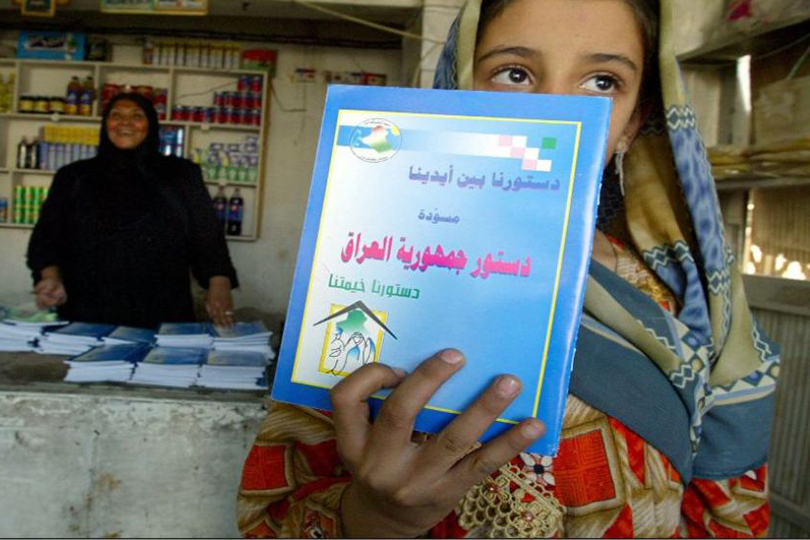

وباستثناءات قليلة جداً، كان الدستور و"الدستورانية" و"الدسترة" موضوع نقاش وإن كان محدوداً، نحيل بذلك إلى بعض الأمثلة، كما حصل في مصر خلال العقد الماضي، خصوصاً نقاشات المادة 76 من الدستور المصري (تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.) والاستقطاب الذي حصل بين القوى المعارضة بخصوصها، والمثال المهم على هذا الصعيد هو الدستور العراقي بعد الاحتلال العام 2003، ابتداءً من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي صدر في 8 آذار (مارس) العام 2004، ووصولاً إلى الدستور الدائم الذي تم الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول (اكتوبر) العام 2005 وأجريت الانتخابات العامة على أساسه في 15 كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته وثلاث انتخابات لاحقاً في الأعوام 2010 و2014 و2018 ولا يزال محلّ نزاع ساخن ومعه قانون الانتخابات أيضاً، وما بعده في موضوع الفيدرالية والمادة 140 بشأن كركوك وما سمّي بالمناطق المتنازع عليها.

وكذلك النقاشات حول الدستور التونسي (العام 2014) وحول حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وهو ما تبنّاه رئيس الجمهورية القائد الباجي السبسي 26 يوليو/تموز/2017، ونقاشات محدودة جداً حول الدستور في اليمن وليبيا، ولا يزال النقاش محتدماً بصدد الدستور السوري، سواء مع الأمم المتحدة أم مع القوى السياسية من الموالاة والمعارضة. وفي وقت سابق في المغرب في أواسط التسعينيات وما بعد الربيع العربي أيضاً، حيث تم إقرار تشريعات دستورية في تموز (يوليو) 2011، فإن الأمر يكاد يكون منسياً قبل موجة الربيع العربي!

عدا ذلك كانت الحال أقرب إلى السكون والغياب، وإذا بالأمر ينقلب رأساً على عقب ولاسيّما في العام 2011 في العديد من البلدان، فيشمل تونس ومصر والمغرب وليبيا واليمن وسوريا، الأمر الذي أصبح استدعاء التاريخ أمرٌ ضروري، لا فيما يتعلق بالماضي، بقدر ما يمكن مقاربة الحاضر باستشراف المستقبل، في قضايا عقدية لا تزال تفعل فعلها حتى أيامنا هذه، بل قد تكون ازدادت عمقاً.

ولعلّ هذا الاستدعاء لا يهدف التكرار والتقليد، بقدر النقد والقراءة الارتجاعية لتشخيص ما هو مفيد وما هو ضار، ولإنتاج معرفة جديدة من خلال التراكم، مع الاستفادة الثقافية الدستورية والحقوقية العامة والوعي القانوني والديمقراطي بشكل خاص من النواقص والثغرات والعيوب القديمة في النظام الدستوري، وبرؤية ومنهج جديدين ينسجمان مع قرن ونيّف من التطور الدستوري ليس على صعيد المنطقة فحسب، بل على صعيد الثقافة الدستورية والحقوقية العامة والوعي القانوني والديمقراطي بشكل خاص.

ويمكن الوقوف هنا على ثلاث مراحل أساسية للتطوّر الدستوري في العالم العربي، على الرغم من أن ما يهمّنا بحثه هو المرحلة الراهنة التي تمثل رؤية مستقبلية لا يزال النقاش حولها حاداً والجدل واسعاً، حيث سنخصص فقرة فيها مقاربة لمناقشة الدستور المصري ومقارنة بعض جوانبه بالدستور العراقي، مع أننا سنمرّ سريعاً على التطور الدستوري الذي شهده العالم العربي في مرحلتيه الأولى والثانية ومع وجود جوانب مشتركة للتطورات الدستورية، وخصوصاً زوايا نظر فقهية، الاّ أن لكل خصوصيته وتطوره الخاص، طبقاً لظروفه وتاريخه وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية.

المرحلة الأولى

وهي التي شهدت ارهاصات لفكر التنوير والإصلاح والتحديث ما قبل الاستقلال ومنذ أوائل القرن العشرين، ويمكن الوقوف عند ارهاصات ومحاولات روّاد حركة التنوير حيث سنتناول أربعة منهم وهم: عبد الرحمن الكواكبي ورفاعة الطهطاوي ومدحت باشا وخير الدين التونسي، ولعلّنا في هذه المرحلة الجديدة التي اتّسمت بتغييرات كبيرة في العالم العربي، بحاجة إلى دراسة آراء وأفكار عدد من فقهاء التنوير والإصلاح، لما له من علاقة مباشرة بالجدل المحتدم اليوم، دون نسيان فقهاء آخرين مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والشيخ حسين النائيني ورشيد رضا وعلي عبد الرازق وآخرين.

أولاً- عبد الرحمن الكواكبي وكتابه الجدير بالدراسة " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد".

وعلى الرغم من مرور ما يزيد على قرن على صدوره الاّ أنه امتلك رؤية استشرافية ثاقبة في تحليل ظاهرة الاستبداد السياسي في العالم العربي وتحليل مكوّناته وآثاره على نحو عميق وشامل، خصوصاً وقد تناول "قانونية" الاستبداد مقلوبة على نحو يعكس واقعنا الذي امتد ليشهد الثورات العربية.

عرّف الكواكبي الاستبداد وحدّد أسبابه وأعراضه وشخص الداء والدواء، لاسيّما بطرح أسئلة سسيولوجية حول خوف المستبد من جهة وجبن الرعية من جهة أخرى، وعلاقة ذلك بالدين والعلم والمال والأخلاق والتربية والعمران. وبعد أن يتناول أعوان المستبد يبدأ في تحديد سبل الخلاص من الاستبداد وبماذا ينبغي استبداله؟

يعتبر كتاب "طبائع الاستبداد" نصّاً فقهياً وفكرياً عميقاً في القانون الدستوري والنظم السياسية، ولعلّ الاستبداد هو السبب الرئيس التاريخي في انحطاط العرب والمسلمين، بل هو الأصل حيث يقول الكواكبي: لوكان الاستبداد رجلاً وأراد أن يحتسب أو ينتسب لقال: أنا الشرّ وأبي الظلم، وأمي الإساءة وأخي القدر وأختي المسْكَنة وعمّي الضُرّ وخالي الدُّلّ، وابني الفقر، وبنتي البطالة ، وعشيرتي الجهالة ووطني الخراب...أما ديني وشرفي، فالمال المال، المال" وأصل الداء حسب الكواكبي " هو الاستبداد السياسي" والاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلاً وحكماً التي تتصرف بشؤون الرعية كما تشاء بلا خشية من حساب ولا عقاب محققين".

وبخصوص مراتب الاستبداد فقد شدّد الكواكبي على: حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية ويصف المستبد بأنه " يتحكّم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم بهواه لا بشريعتهم ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدّي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدّها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته" .

ويربط الكواكبي الاستبداد السياسي بالاستعباد الديني ويعتبر الأول متولّد من الثاني ويعتبر المستبد السياسي من يبحث عن غطاء ديني " قدسي"، لاسيّما العلاقة مع الله، مثلما يعتبر الاستبداد نقيض العلم وهما لا يجتمعان، وأن المستبد يخاف من العلم الذي هو سلطان أقوى من كل سلطان ويفرّق بين المجد الذي لا يسعى إليه كل الانسان وعلى نحو سوي وبين التمجّد الذي يسعى إليه الحاكم لتمجيد سلطته وطغيانه ويعتبر دولة الاستبداد " دولة بُلهٍ وأوغادٍ" ويتنبّه الكواكبي لسقوط الاستبداد ويرى أن مقاومته باللين (اللّاعنف) والتدرّج وليس بالشدّة (العنف) وعلى الأمة تهيئة مرحلة ما بعد الاستبداد.

ويرجع الكواكبي أسباب التأخر إلى الفساد في السياسة والدين والأخلاق، ففي الأولى فقدان الحرية وربط الحرية بالاستبداد وهذا الأخير أصل كل فساد ودعا إلى إقامة أنظمة دستورية برلمانية في المجتمعات الإسلامية على قاعدة الانتخاب الحر والفصل بين السلطات.

ثانياً- رفاعة الطهطاوي

وبخصوص رفاعة الطهطاوي فيعتبر محمد عمارة أن رفاعة الطهطاوي هو أجمل عالِم في تاريخ الشرق، وهو أعلم أهل مصر وقتها والجالس على رأس مثقفيها وقد عكف عمارة لسنوات على دراسة ترجماته ومؤلفاته وإنجازاته، فهو عنده أب المصريين حسب الشاعر أحمد شوقي، وهو ابن الصعيد والمتحصّن بحبها والمتصدّر لنهضتها.

يقول محمد عمارة " اليونان أخذوا عن المصريين القدماء، والعرب أخذوا عن اليونان والفرس والهنود، وأوروبا بكل أجناسها وأقوامها أخذت عن العرب، إذن من المفيد، بل من الضروري أن ندخل نحن الميدان من جديد، بعد أن تخدّرنا بالخرافة قروناً ولا بدّ أن نأخذ عن أوروبا ونصل هذا الزاد الحضاري بالمشرق من صفحات حضاراتنا القديمة .

حسب الطهطاوي إن طلب العلم فريضة وفقاً للإسلام، وعمل لتصل الثقافة والحداثة إلى مصر، لتعمر مطابعها بفضل ما كتبه وترجمه هو وتلاميذه وتتقدم جيوشها بفضل عمل بها ونقلها للعلوم العسكرية .

وقد نشر كتابه "تخليص الأبريز في تلخيص باريز" الذي وصف فيه الثورة الفرنسية والتمرد على الطغاة وذلك بعد موت إبراهيم بن محمد علي وتولّي الخديوي عباس الأمر، حيث عرض الدستور الفرنسي، وتعتبر تلك واحدة من مساهمات التطور الدستوري الحديث الذي سعى الطهطاوي لنشره، فنعاه وانتقم من آثاره.

وقد تبنّى مشروعاً لإحياء الفكر العربي الإسلامي على نفقة الخديوي سعيد خلفاً لعباس وطبع عدّة كتب مهمة (نحو ألفي كتب).

يعتبر الطهطاوي ثائراً في ميدان القانون والاجتماع، إضافة إلى العلم والتعليم، لاسيّما دعوته لتعليم المرأة في مصر والشرق أجمع، وهو المجدّد في الفكر التطبيقي. وقد تأثّر بكتاب "روح الشرائع" لمونتسكيو و"العقد الاجتماعي" لجان جاك روسو. وقد ترجم الطهطاوي الدساتير الفرنسية والعثمانية، وحاول ضبط ذلك بالمصطلحات المستخدمة، ولا سيّما فيما يتعلّق بالفقه الإسلامي .

ثالثا- مدحت باشا

يعتبر مدحت باشا بحق " أبو الدستور العثماني" كما أسماه محمد كامل الخطيب "وخالع السلاطين" وذلك في كتاب صدر عن وزارة الثقافة السورية وحمل الإسمين، وقد بدأ الكاتب قدري قلعجي كتابه بما يأتي: إن حب الإصلاح قد اختلط بدمه فكان كالمرض المزمن لا يبرأ منه" وهي عبارة منسوبة إلى مدحت باشا.

وكان بسمارك قد قال عن مدحت باشا " لا شكّ في أن مدحت باشا هو من عظماء هذا العصر، وعندي أن مسائل الشرق باتت في هذه المرّة على أبواب الحل، لأن مدحت باشا هو الشخص الوحيد الذي يعرف ماذا يُراد من هذه المسائل ويعمل دون أن ينحرف أقل انحراف عن جادة القصد الحقيقي منها" .

وقال عنه أحمد أمين: كان مدحت باشا من هؤلاء الذين في خلقهم حمية، وفي طبائعهم تحدّ للشر وثبات على الجهاد وجلد على تحمّل الألم، ووصفه جرجي زيدان بأنه شديد الرغبة في الإصلاح ويكره الاستبداد ولا يبالي بما لا يلاقيه في سبيل مقاومته.

لعلّ مدحت باشا كان قد اعتبر أساس ضعف الدولة، ومن ثم فسادها، إنما يكمنان في الفساد وما ينجم عنه من آفات، ولذلك دعا إلى حكم الدستور والمساواة بين المواطنين ومكافحة الفساد وإقامة الديمقراطية، ولم يتوان من الدعوة إلى خلع السلطان عبد العزيز الذي قال عنه أنه يكره حكم الشورى مثلما يكره الموت.

دعا مدحت باشا إلى الحرية والعدل وإلى دولة عصرية كما رآها متجسدة في أوروبا القرن التاسع عشر، وقد حاول تنظيم مجلس شورى على غرار المجلس الاستشاري الفرنسي وهو مؤلف من قسم إداري وحقوقي وجزائي وإن ذلك ارتسم في فكرة عندما ما كان والياً على بلغاريا كما يقول .

وفي 12 من كانون الأول (ديسمبر) 1876 أعلن النظام الدستوري الجديد وهو أحد أيام الاستانة المشهورة، حيث تم إقرار مبدأ سيادة الأمة وحقها في حكم نفسها بواسطة ممثليها الذي يتم انتخابهم (محدداً صلاحيات مجلس المبعوثان) وهو يحد من الحكم المطلق الفردي .

لكن السلطان عبد الحميد انتقم منه وقتل في ابريل (نيسان) 1883، بل وحفر قبره في الطائف وقطع رأسه عن جسده، لكن الطاغية الذي حكم ما يزيد عن ثلاثة عقود أُرغم في العام 1908 على إعادة الدستور حيث بدأت القوميات المضطهدة التي عانت من نير الاستبداد العثماني المطالبة بالتحرر، وانتهى الأمر بسقوط الامبراطورية التركية في الحرب العالمية الأولى وانحلالها وقيام تركيا الحديثة في العام 1923.

رابعاً- خير الدين التونسي

هو صاحب كتاب " أقوام المسالك في معرفة الممالك" الذي صدر في العام 1868، وقد تضمن رؤية إصلاحية للتطور السياسي والقانوني لتونس والمغرب العربي .

درس في فرنسا لمدّة أربع سنوات 1853-1857 واشتغل في الوظائف الحكومية، فقد برع فيها وأصبح الوزير الأكبر (رئيس الوزراء) العام 1873 واختلف مع الباي فاعتزل العمل العام 1877، ثم سافر إلى اسطنبول وأسندت إليه رئاسة لجنة مراجعة الوضع المالي للدولة العثمانية وعيّنه السلطان عبد الحميد بمنصب "الصدر الأعظم" . كان عضواً في مجلس الأعيان، وكان أن دعا إلى إقامة حكم الشوروى على أساس العدل والمساواة ورفع مظاهر الظلم والتعسّف. من أهم مرتكزات فكره الإصلاحي دعوته إلى التجديد والاجتهاد في الشريعة الإسلامية والأخذ بالمعارف وأسباب العمران الموجودة في أوروبا للنهوض بالمجتمع.

المرحلة الثانية:

وهي التي أعقبت تحقيق الاستقلال في العديد من البلدان العربية، ومنذ أواسط الخمسينيات ولاسيّما بعد ثورة 23 يوليو (تموز)1952 التي فتحت باب الانقلابات العسكرية في المنطقة، وإنْ كانت بعض الانقلابات السياسية العسكرية في العراق وسوريا قد سبقتها، لكنها كانت نقطة تحوّل في حركة التحرر بمضمونها الوطني والاجتماعي وبتوجهها الدستوري، والذي ترافق مع قيام " إسرائيل" وتعزيز المؤسسة العسكرية العربية لمواجهة تحدياتها وتعطيل أو تأجيل مشاريع الإصلاح والديمقراطية والتنمية، والتي قابلها صعود نهج الاستبداد والاستئثار والدساتير المؤقتة والقوانين الاستثنائية والأحكام العرفية، وفي الكثير من الحالات تبرير استبدال الشرعية الدستورية بما أطلق عليه الشرعية الثورية.

وإذا أردنا دراسة هذه المرحلة التي امتدّت لستة عقود ونيّف من الزمان، فلا بدّ من إدراجها ضمن ظروف الصراع الآيديولوجي العالمي وتفاقم الحرب الباردة بين والشرق والغرب، خصوصاً وأن أنظمة ما أطلقنا عليه " التحرّر الوطني" التي رفعت شعارات الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، اتجهت إلى تقليد الانظمة الاشتراكية الشمولية، مقوّضة الحريات المدنية والسياسية والحقوق الديمقراطية والفردية بزعم الانصراف إلى قضايا التعليم والصحة وتوفير فرص عمل وغيرها من مفردات العدالة الاجتماعية إضافة إلى الزعم بمواجهة العدو الصهيوني، التي تم وضعها في تعارض مع الديمقراطية السياسية والحقوق والحريات العامة والخاصة، وهو الأمر الذي سلكته ما سمّي بالدول الثورية جميعها مثل مصر وسوريا والعراق والجزائر وليبيا واليمن والسودان وغيرها ولكنها جميعها وصلت الى طريق مسدود.

وكانت موجة التغيير قد بدأت بالغالبية من هذه البلدان التي عاشت على شعارات القومية والثورية طيلة الفترة الماضية، حتى وإن تبدّل شكل الحكم، واحتفاظ كل بلد بخصوصيته، لكن ثمة مشتركات جمعت بينها.

المرحلة الثالثة

وهي فترة ما بعد الربيع العربي والصراع الدائر اجتماعياً وفكرياً وسياسياً وثقافياً حول قضايا ذات طابع راهن ومستقبلي تتعلق بالنظر إلى الدستور ومفهومه وعلاقته بالدولة وأية دولة نقصدها، لاسيّما في ظل الجدل حول علاقة الدين بالدولة فضلاً عن فكرة الديمقراطية والفرق بين المشروعية والشرعية، وبين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية، وعلاقة ذلك بحقوق الإنسان وحكم القانون واستقلال القضاء، وتداولية السلطة سلمياً ومبدأ المشاركة والمساواة والحريات العامة والخاصة.

ولعلّ بحث هذه المفردات ورؤى ومواقف الأطراف السياسية والدينية منها يختلف بين بلد عربي وآخر، وإن كان هناك مشتركات، لكن الأمر يتطلب أولاً وقبل كل شيء عرض تصوّر ماذا نعني بالدستور وعلى ماذا الاختلاف؟ ثم كيف يكتب الدستور في إطلالة على ما هو حاصل فعلياً.

ما هو الدستور؟

يعتبر مصطلح الدستور جديداً في اللغة العربية، وكذلك بالنسبة لفرع القانون الدستوري أيضاً، في معاهد وكليات الحقوق والقانون والسياسة. وقبل ذلك كان الاستخدام الأكثر تداولاً هو القانون الأساسي مثلما كان اسم دستور العام 1923 المصري ودستور العام 1925 العراقي وهكذا، كما كان استخدم اسم القانون النظامي أو نظام السلطات العامة، وبالطبع ما إن استخدم مصطلح الدستور حتى تبعه استخدام مصطلح الدستورية والقانون الدستوري .

وكلمة " دستور" معرّبة من أصل كلمة فارسية هي بضم الدال (دُستور) وهي مركّبة من "دست" و "ور"، الأول تعني " يد" والثانية " صاحب"، وهكذا يستند المعنى إلى قاعدة يتم الرجوع إليها كدفتر لأسماء الجند وقوانين الدولة.

يقول العالم اللغوي العراقي الكبير مصطفى جواد في " المعجم المستدرك" إن الدستور (بضم الدال) ... تعني " الوزير الكبير"، الذي يُرجع إليه في الأصول وأصله "الدفتر" الذي يجمع قوانين الملك وضوابطه، وهو ما يدفع الدكتور منذر الشاوي وتأسيساً على تفسير " الألفاظ الدخيلة" لطوبيا العنيسي للقول أن الدستور يعني : مجموعة القواعد أو السنن أو القوانين التي تتعلق بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة"

أما مصطلح القانون الدستوري فهو الآخر حديث في العالم العربي، على الرغم من استخداماته القديمة في الغرب، حيث تقرر تدريس مادة القانون الدستوري في العام 1834 في كلية الحقوق بباريس، وتعزّز بقيام امبراطورية لويس بونابرت العام 1852 واستقر في الجمهورية الثالثة العام 1875

ولذلك فهناك علاقة عضوية بين الدستور الذي يعتبر " أبو القوانين" والمقياس الذي تقاس به دستورية القوانين، باعتباره يمثل القاعدة العليا في الدولة، أي إن لقواعده طبيعة علوية وسمّواً على بقية القوانين، وبين الدولة، فالدستور هو الذي يحدّد طبيعة الدولة ونظامها السياسي وعلاقة الحكام بالمحكومين والفرد والمجتمع بالسلطة.

وفي الغالب الأعم تكون قواعد الدستور مكتوبة، وهذه القواعد تعلو على الحكام والأفراد معاً، لأنها ذات طبيعة علوية على القوانين والحكام أيضاً. ولا يمكن الحديث عن الدستور دون وجود دولة تنظم وترعى شؤون الفرد والمجتمع وسلطاته واختصاصاته التنفيذية والتشريعية والقضائية، تلك التي ينظمها الدستور.

وللأسف فإن تضخّم السلطة وصلاحيات الحكام في بعض المجتمعات يضعها ويضعهم فوق الدولة، خصوصاً إذا استمرت أو استمروا لسنوات طويلة وبغياب التداولية والتعددية في الحكم، مما يجعل السلطة التنفيذية تتغوّل على بقية السلطات وتعتبرها ملحقاً لها، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني التي تتعرض إلى القضم وربما للابتلاع أو التشويه.

إن وجود دستور يضع قواعد وأسس صحيحة لتنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة وبين السلطات في الدولة ويحدد إطار الحريات ووسائل الرقابة والمساءلة وسيادة القانون والمساواة، مسألة في غاية الأهمية، خصوصاً عندما تقترن بقضاء مستقل يستطيع أن يؤدي دوره الإيجابي في تحقيق العدالة، ومنع التجاوز والتسلّط، وبذلك تكون تلك الدولة أقرب إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

من هذا المنطلق تأتي معركة الدستور في العالم العربي، خصوصاً بعد تغوّل السلطة التنفيذية على بقية السلطات وتغييب دور الفرد وحرياته واعتماد التمييز في علاقة الدولة ببعض المجاميع والإثنيات والتكوينات، القومية أو الدينية أو السياسية أو الفكرية أو المذهبية بما فيها دور المرأة وعلاقة الدين بالدولة وغيرها.

يقول الفقيه الدستور المصري يحيى الجمل: الدستور بصفة عامة هو القانون الأساسي في أية دولة يعبّر عن إرادتها وينظم علاقة السلطات ببعضها وعلاقتها بالمواطنين الذين ينظم حقوقهم وواجباتهم. جدير بالذكر أن مصطلح الدستور مأخوذ من الكلمة اللاتينية Constitution التي تعني "تأسيس" وبهذا المعنى استخدمها فلاسفة الإغريق والرومان وكانوا يقصدون بالدستور: تنظيم البناء السياسي للمجتمع السائد، ثم تطوّر هذا حتى أخذ معناه الاصطلاحي .

ويحدد الدستور عادة طبيعة نظام الحكم: ملكي، جمهوري، رئاسي، برلماني، ...الخ وهو المرجع الأساسي لتحديد دستورية القوانين. وفي البلدان المتطورة نجد محاكم دستورية مستقلة عن سلطات الدولة، مهمتها حماية الدستور والافتاء أو البت بشرعية القوانين التي يسنّها البرلمان (السلطة التشريعية) ودستورية ممارسة الحكومة (السلطة التنفيذية) والمحاكم (السلطة القضائية)، ولهذا تحرص الدولة كثيراً لوضع ضوابط أو قيود معينة لمنع إجراء تغييرات جذرية على الدستور منها إجراء استفتاء شعبي أو أغلبية الثلثين أو غير ذلك.

ولعلّ جدلاً قد ثار على نحو عاصف بُعيد الثورة التونسية وما يزال مستمراً ولم ينقطع، وخصوصاً عند مناقشات مسودّات الدستور، فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة وحقوق المرأة، وهل نحن إزاء دولة دينية وما هو الموقف من الحقوق والحريات الشخصية، وعلى الرغم من تطمينيات حزب النهضة وقائده راشد الغنوشي، الاّ أن المخاوف لا تزال مستمرة وينعكس ذلك ببعض التصرفات من جانب أوساط دينية متطرّفة سواءً كانت باسم السلفيين أو غيرهم كما ثارت عاصفة صاخبة وانقسم الشارع المصري على نحو لم يعرف له مثيل منذ ثورة 25 يتاير 2011 ولحد الآن بسبب الاعلانات الدستورية ، ففي 13 فبراير(شباط) 2011 صدر أول إعلان دستوري ما بعد حكم الرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد بدستور العام 1971 ومن العام 1981 ولغاية العام 2011، امتداداً لحكم الرئيس محمد أنور السادات، الذي حكم مصر بعد وفاة عبد الناصر ومن العام 1970 لغاية مقتله العام 1981.

أما الإعلان الدستوري الثاني فهو إعلان 30 مارس (آذار) العام 2011 والذي منح المجلس العسكري صلاحيات تشريعية لغاية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وقد انتهت هذه الفترة بإصدار الاعلان الدستوري في 11 أغسطس(آب) 2012، وذلك بعد نقل سلطات المجلس العسكري إلى رئاسة الجمهورية بعد انتخاب الرئيس الدكتور محمد مرسي في 30 يونيو (حزيران) 2012.

أما الاعلان الدستوري الجديد 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 فهو الاعلان الدستوري الرابع منذ ثورة 25 يناير ولغاية الآن. وقد أعطى هذا الإعلان لرئيس الجمهورية سلطات واسعة، وهي قريبة من تلك السلطات التي تضمنتها الدساتير والاعلانات الدستورية السابقة جميعها، سواءً دستور العام 1923 أو الاعلانات الدستورية ما بعد ثورة يوليو (تموز) 1952 بما فيها دستور الوحدة بين مصر وسوريا في العام 1958 وقيام الجمهورية العربية المتحدة أو دستور العام 1954 الذي لم ير النور، وكان قد وضعه الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري، والذي تم العثور عليه في القمامة وكتب صلاح عيسى كتاباً في العام 2001 بعنوان " دستور في صندوق القمامة"، ولا في دستور العام 1971.

وإذا كان الدستور يعتبر أبو القوانين وهو القاعدة العلوية الأسمى على بقية القوانين والقواعد القانونية، فذلك لأنه ينظم عمل سلطات الدولة واختصاصاتها وقواعد الحكم فيها والضمانات الأساسية لحقوق الأفراد .

ولعلّ مبعث ارتفاع رصيد الدستور كان قد ترافق مع صعود الدولة الحديثة وانتشار الأفكار الليبرالية، ويمكن اعتبار أواخر القرن الثامن عشر تاريخاً مقارباً لفكرة الدستور، لاسيما بعد الثورتين الأمريكية 1776 والفرنسية 1789، وقيامهما على المبادئ الجمهورية، تلك التي تتطلب وجود دستور ينظم علاقة السلطات بين بعضها البعض وينظم علاقة الدولة بالأفراد وحقوقهم، أي العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولم تعد الدولة خاضعة لمزاج الأباطرة، بل تحوّلت إلى مؤسسة مستقرّة، خاضعة لتنظيم واضح ومعروف ومستندة إلى تشريعات مقنّنة وفي مقدمتها الدستور .

وإذا كان الدستور هو نتاج الدولة الليبرالية، لاسيّما بعد مجموعة من التغييرات والتطوّرات الديمقراطية، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهل هناك جدلية متلازمة بين الديمقراطية والدستور أم ثمة مبالغة، بل مجانبة للحقيقة في الكثير من الأحيان، فالعديد من الدول الدكتاتورية كانت تمتلك دساتيراً، مثلما هي دولة هتلر النازية ودولة موسوليني الفاشية والدولة الاستبدادية الشمولية الاشتراكية والكثير من دول التحرر الوطني وأنظمة العالم الثالث السلطوية المتعسفة.

لعلّ الصراع حاداً وعنيفاً أحياناً حول النصوص الدستورية، لاسيّما في هذه الأيام وهو ما عكسته معركة المعارضة مع السلطة المصرية في الميادين والشوارع والمؤسسات القانونية والمدنية والدوائر الحزبية والنقابية، خصوصاً بعد إصدار الرئيس محمد مرسي الاعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ومن ثم الاستفتاء عليه، مع أن الدساتير لم تستطع الحيلولة دون انتهاك حقوق الأفراد والجماعات وفرض أنظمة حكم قمعية، كما أن الكثير من البلدان العربية التي عرفت دساتيراً بعضها متطور قياساً بزمانه وتجارب ديمقراطية جنينية محدودة مثل مصر قبل ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 والعراق قبل ثورة 14 يوليو (تموز) 1958 وسوريا قبل الوحدة السورية – المصرية العام 1958، عاشت في حالات طوارئ وقوانين استثنائية وأحكام عرفية وشحّ للحريات العامة والخاصة، في ظل أنماط من الدول تتغوّل فيها على حياة المواطنين.

ومع أن الدساتير لم تستطع حماية حقوق المواطنين في هذه البلدان، بل ساهم بعضها في إقرار مبدأ التوريث بتعديلات دستورية، كما حصل في سوريا وكاد أن يحصل في مصر واليمن وليبيا والعراق وغيرها، لكن ارتفاع رصيد الوعي القانوني والحقوقي وتعاظم دور الرأي العام الداخلي والدولي، وصعود قاعدة حقوق الانسان باعتبارها فكرة علوية سامية وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي Jus Cogens واجبة الأداء في الحال والمستقبل، هو ما يعطي اليوم لمعركة الدستور أهمية كبرى.

الديمقراطية هي ثمرة تطور دولي اقترن بعدد من القيم الأساسية التي كوّنت قواعد سياسية واجتماعية وأخلاقية، وتقوم الديمقراطية على الحرية والمساواة والعدل والمشاركة، وبالطبع جاء تطور الفكرة الديمقراطية رداً على نظرية الحق الإلهي باعتماد السيادة للشعب التي يمنحها للحاكم وفقاً لعقد اجتماعي.

ويرى هوبز أن حالة الإنسان الطبيعية كانت دائماً حياة حرب وصراع وتسيطر عليها اللذة والألم وقد اتفق الأفراد فيما بينهم على العيش تحت أمرة سلطة واحدة صوناً لمصالحهم التي يتنازلون عنها لتقوم هذه السلطة للتوفيق بينها. وعليه فإن جميع الأفراد ما عدا شخص واحد يتفقون على التنازل عن حقوقهم لسلطة آمرة في الجماعة وهي سلطة الملك المطلقة من دون أي قيد، باستثناء التصرف في حياة الرعايا.

أما جون لوك فهو يرى أن الأفراد كانوا عند الفطرة أحراراً متساويين وفقاً للقانون الطبيعي، فقرروا حفاظاً على حرياتهم وحقوقهم ولتنظيم حياتهم خضوعهم لحاكم عادل وذلك عن طريق العقد الاجتماعي. فالملك في هذه الحالة طرفاً في العقد، بحيث إذا أخلّ بشروطه ولم يحافظ على حقوق المتعاقدين انفسخ العقد، أي أن السلطة وديعة يؤتمن عليها ويمكن استعادتها منه من جانب الأفراد ليفوضوها لحاكم جديد يقوم بممارستها نيابة عنهم. وبهذا المعنى فإن الشعب هو صاحب السيادة حيث يمكن عزل الحاكم، ولذلك يعتبر لوك داعية للملكية المقيّدة وغير المطلقة.

وذهب جان جاك روسو إلى مبدأ السيادة الشعبية في إطار عقد اجتماعي، وإن تنازل الأفراد عن حقوقهم لا يخسرهم شيء، فما يخسرونه كأفراد يستردونه كأعضاء في المجتمع والشعب هو مصدر السيادة ومالكها، وهذه لا تقبل التنازل .

كيف يكتب الدستور؟

لعلّ التطورات والتغييرات التي حصلت في العالم العربي تستعيد كيفية كتابة الدستور أو ما يسمى أحياناً صناعة الدستور أو صياغة الدستور، علماً بأن عملاً من هذا العيار الثقيل يتطلّب توافقاً وطنياً بين المجموعات الثقافية الوطنية والدينية والإثنية، وبين الفئات الاجتماعية المختلفة وأن يحظى بدعم شعبي، وهو ما درجت عليه الدولة العصرية، ويتطلّب الأمر مشاركة قانونية واسعة، ولا سيّما في الصياغة، بما يتطلبه العمل من جودة فنية وتقنيّة، علماً بأنه لا توجد صيغة مانعة جامعة، تشكّل مسطرة يمكن القياس بها أو عليها، لكن هناك بعض المبادئ والقواعد المهمة للاستفادة منها، فضلاً عن دراسة التجارب المختلفة وما آلت إليه على هذا الصعيد، سواء في كل بلد أو من بلدان أخرى، آخذين بنظر الاعتبار الطبيعة السياسية والاجتماعية والثقافية، والأطراف المشاركة والطابع المؤسسي والحقوقي، خصوصاً لجهة القرب من المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

ويتطلّب الأمر أيضاً إضافة إلى دور القانونيين والحقوقيين، مشاركة علماء اجتماع واقتصاديين ولغويين، فضلاً عن ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية.

ومنذ العام 1989 ازدهرت عمليات بناء الدساتير وهناك نماذج مهمة، ففي أمريكا الجنوبية بدأت البرازيل ببناء دستور جديد العام 1988 تبعتها كولومبيا العام 1991 والأرجنتين العام 1994 وبيرو العام 1993. وكانت تشيلي قد بدأت بكتابة دستورها العام 1989 وأعقبته بتعديلات مهمة في التسعينيات. ثم الأكوادور العام 2008 وبوليفيا العام 2009.

وشهدت أفريقيا بناء دساتير جديدة في 23 دولة من مجموع 52 خصوصاً بعد صراعات داخلية في التسعينيات ترافق ذلك مع دساتير جديدة لدول أوروبا الشرقية في بولونيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ثم (التشيك والسلوفاك كجمهوريتين مستقلتين منذ العام 1993) ويوغسلافيا بأجزائها الستة لاحقاً واندمجت ألمانيا الديمقراطية بجمهورية ألمانيا الإتحادية بعد انهيار جدار برلين العام 1989 والاتحاد السوفيتي السابق الذي تشظى إلى 15 دولة وكياناً وبلغاريا وألبانيا وغيرها التي شهدت دساتير جديدة.

أما في آسيا فقد عملت على بناء دساتير جديدة منذ أواخر التسعينيات (أندونيسيا في 1999-2002) والباكستان العام 2010 والنيبال منذ العام 2006 وأفغانستان العام 2004 ومنغوليا العام 1992 وتايلند في الأعوام 1991 و 1997 و2006-2007 ومنمار 2008 وفيجي 1997.

ولا شكّ إن مرحلة الإزدهار الدستوري انعكست على دول عربية غير قليلة، فبعد احتلال العراق في 9 نيسان (ابريل) العام 2003 والإطاحة بالنظام السابق، بدأت مرحلة الدستور حيث تم سنّ " قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية" في 8 آذار (مارس) العام 2004 الذي حدد الفترة الانتقالية من 30 حزيران (يونيو) 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم، وذلك في موعد أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005. ثم بدأت مرحلة الدستور الدائم في العام 2005 حيث حدد يوم 15 آب (أغسطس) موعداً أقصى للانتهاء من كتابة الدستور، وبعدها تم الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول (اكتوبر) من نفس العام وأجريت الانتخابات على أساسه في 15 كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته.

وعلى الرغم من الملاحظات الكثيرة والألغام العديدة التي تضمنها الدستور العراقي، وهي أقرب إلى القنابل غير الموقوتة التي قد تنفجر في أية لحظة، لكنه من الناحية النظرية على أقل تقدير، ولا سيّما في باب الحقوق والحريات، كان متقدّماً على الدساتير العراقية التي سبقته، حتى وإن كان بعضها معطلاً ، الأمر الذي يتطلب تفعيله من جهة، ومن جهة أخرى إزالة الألغام التي تكتنفه، إن لم يقتضِ الأمر استبداله بالكامل.

وبعد التغييرات التي حصلت في تونس ومصر وليبيا واليمن وما ينتظر أن يحدث في سوريا، فإن النقاش يجري حول السبل المناسبة لصياغة دستور جديد بعد عدد من الاعلانات الدستورية المؤقتة، وهذه مصدر تجاذب كبير، بين القوى والتيارات المختلفة.

وإذا كانت الدساتير في الماضي تقوم على العرف حتى القرن الثامن عشر فإن الدساتير الأوروبية منذ الثورة الفرنسية بدأت تميل إلى تقييد سلطة الحكام بما يتلاءم مع الدساتير المكتوبة وليست العرفية، وهكذا نشأت حركة التدوين الدستوري، واعتبر الدستور علوياً ومكتوباً وإلى حد ما أقرب إلى الجمود أي أنه لا يمكن تعديله الاّ بعد إجراءات محددة لضمان عدم تلاعب الحكام به.

كان يمكن كتابة الدستور سابقاً من قبل فرد تعود له السلطة السياسية مثلما هي الأنظمة الملكية الوراثية، أو من لجنة مؤلفة من عدد من الأفراد، وهو ما اتبعته الثورات والانقلابات العسكرية، وغالباً كانت دساتير هذه المراحل مؤقتة وفي أوضاع استثنائية وهي طرق لا ديمقراطية في إقامة الدستور . أما في الوقت الحاضر فإن إسباغ الشرعية يتطلّب استفتاء الشعب، علماً بأن إقامة الدستور يمكن أن يكون من قبل مجلس منتخب من الشعب (الجمعية التأسيسية)، ولكن ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار التوافق الوطني ، وتلك الطريقة التي تسمى بالطريقة الديمقراطية لإبرام الدستور، لا سيّما من جانب مجلس منتخب، وهي الوسيلة التي استخدمتها معظم دول العالم بما فيها دول الربيع العربي إثر التغييرات التي حصلت فيها .

يمكن الإقرار أن الدستور هو عملية متنوّعة ومتعدّدة الجوانب، سياسياً وقانونياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ولعلّ هدفاً مركزياً يريد الجميع الوصول إليه وهو يتعلق باستحداث هيكليات جديدة أوتطوير الهيكليات الموجودة أصلاً لتطوير وإضافة قيّمة طويلة الأمد للحكم والنظام السياسي، عن طريق تعزيز التوافق وتقليص إمكانية انفراد فرد أو مجموعة صغيرة بالمجموع مع حماية التنوّع الثقافي الديني والحقوقي للأطراف جميعاً من خلال عقد اجتماعي جديد ثم بعد التغييرات السياسية، وذلك بما يحقق استدامة نتائج عملية بناء الدستور .

وقد ساهمت الأمم المتحدة في تحقيق التوصّل إلى تفاهمات لبناء الدستور في العديد من البلدان، من خلال التفاوض المباشر وتقريب وجهات نظر الفرقاء وتقديم صياغات مقبولة لجميع الأطراف، خصوصاً في المسائل العقدية والأسئلة الشائكة والمثيرة للخلاف.

أما محتويات الدستور وطبيعته فهي تتعلّق بكل بلد وإن كان ثمة مشتركات بينها، سواءً كان البلد دولة بسيطة غير مركبة أم اتحادياً فيدرالياً، لكن لا بد من تحديد اسم الدولة وحدودها وعلمها والجنسية وشروطها والمواطنة وحقوقها وواجباتها والحقوق والحريات بشكل عام وأجهزة الدولة وسلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية (الحكومة) والعلاقة بين الدولة والدين وبين المدني والعسكري، الأمر الذي يتعلق بالمأسسة، إضافة إلى كيفية حماية الدستور وموقعه وعلاقته بالقانون الدولي.

أما مقوّمات الدستور الديمقراطي فيمكن تلمّسها من مقارباته لعدد من المبادئ المهمة منها: التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات وتأكيد الحقوق والحريات، بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتأكيد استقلالية السلطة القضائية واعتبار الشعب مصدر السلطات، وسمو القواعد الدستورية على بقية القواعد القانونية، أي تأكيد علويّة الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، وليس ذلك فحسب، بل هناك من يضع حرّية التعبير عن الرأي والوصول للمعلومات وضمان دور وسائل الاعلام المستقلة ووضع الجيش تحت قيادات مدنية ومنح مؤسسات المجتمع المدني دوراً في الرقابة والرصد وتأكيد دور الرأي العام، إضافة إلى إقرار التعدّدية وحق الاعتقاد وحق التنظيم السياسي والنقابي والحق في المشاركة.

ومثلما يفترض الواقع أن تنشأ الدساتير بأساليب ديمقراطية أو غير ديمقراطية، فالأمر يتعلّق أيضاً بنهاياتها، سواءً بطريقة اعتيادية عبر إلغائها، لا سيّما بتبدّل الظروف والأحوال، الأمر الذي يتطلّب وقف العمل بها أم ببعض أحكامها بالتوافق ودون اللجوء إلى حسم المسألة بالعنف، ووضع دستور جديد يتلاءم مع المتغيّرات. وفي الأنظمة الديمقراطية يتم ذلك بواسطة جمعية تأسيسية تنتخب لهذا الغرض أو عن طريق استفتاء دستوري.

أما في الأنظمة غير الديمقراطية، فإن وضع دستور جديد يتم عن طريق الحاكم بواسطة المنحة أو بواسطة عقد بين الحاكم والمحكوم. وهناك اسلوب غير عادي لتغيير الدستور، وذلك بإسقاطه بأسلوب "ثوري" ووقف العمل به وإلغائه، أي دون اللجوء إلى الطريق القانوني العادي، وإنما استخدام أساليب غير عادية لإلغائه عند وقوع الثورة أو الانقلاب العسكري .

جديد الدستور المصري وقديمه: مقاربة عراقية!

ظلّت الأنظار تتطلّع إلى مصر بعد موجة التغيير التي شهدتها العديد من البلدان العربية، ابتداءً من تونس، وذلك لما تمثّله من ثقل وتأثير كبيرين على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، ناهيكم عن دورها الحضاري والثقافي الإبداعي، لا سيّما وهي تمتلك طاقات بشرية وقدرات علمية كبيرة، فضلاً عن موقعها الجيوبوليتيكي ومساحتها وعدد سكانها.

ولهذا كان ولا يزال العالم العربي وغيره مشدوداً إلى مصر ومستقبلها، خصوصاً في ظلّ الصراع القائم بين الإسلاميين (الأخوان المسلمون والسلفيون وغيرهم) الذين فازوا بالأغلبية في البرلمان، وبين العلمانيين (اليساريون " العربيون والماركسيون" والديمقراطيون والليبراليون وغيرهم) حيث كان للطرفين أحلاماً سياسية "مؤتلفة"، بالتخلص من النظام السابق، وأخرى مختلفة في مشروعين فكريين متعارضين.

بعد نجاح ثورة 25 يناير، كان الفريق الأول "الإسلامي" يسعى لقيام دولة دينية محكومة بالشريعة، على الرغم من التطمينات التي حاول تقديمها للآخرين، مبرّراً ما تعرّض له من تحريم وتجريم لعقود من السنين تارة، وتارة أخرى لكونه أغلبية في مجلس الشعب، في حين كان الفريق الثاني "العلماني" أو "دعاة الدولة المدنية"، يأمل في ترسيخ كيانية الدولة وتعزيز طابعها المدني من خلال حكم القانون والمساواة والتعددية وإقرار مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما افتقده في ظل النظام الشمولي، لاسيّما في عهد الرئيس محمد حسني مبارك الذي دام 30 عاماً، كما افتقد إليه أيضاً الإسلاميون.

كلا التيارين اصطدما بصخرة الواقع، الأمر الذي أبقى صرح الدولة المنشودة "منزلة بين المنزلتين" وبحالة مصر فهي دولة عميقة بامتياز، فلا هي "دولة مدنية" كما أراد العلمانيون، ولا هي "دولة دينية" ، كما أرادها الأخوان والسلفيون، ولهذا يحتدم الجدل على نحو شديد في المرحلة الانتقالية، خصوصاً وقد حقّق الفريقان ومن موقعين متعارضين خطوات تنسجم مع اتجاه كل منهما، وفشلاً أو تراجعاً في خطوات أخرى في الوقت نفسه.

وإذا كان وجود جمعية تأسيسية اختارها مجلس الشعب المنتخب، مؤلفة من 100 عضو لصياغة الدستور أمراً حميداً، لكن إصرار الإسلاميين على التمتع بأغلبية أعضائها أضعف من جديتها ومن قدرتها على إحداث نوع من التوافق، بل صعّد من لهجة الشك والارتياب، وزاد الأمر إلتباساً وإشكالاً، اعتماد دستور العام 1971 كخلفية للدستور الجديد، وهو الأمر الذي تجاوزه الدستور العراقي على الرغم من أن أعداده كان في ظلّ الاحتلال، فضلاً عن الألغام الكثيرة التي احتواها، لكنه أطاح بدستور العام 1970 المؤقت الذي حكم العراق لغاية العام 2003، مثلما فعل المجلس التأسيسي التونسي، الذي نحّى دستور العام 1959 جانباً.

وهكذا دبّ الخلاف بين الاتجاهين، ففي حين رأت القوى غير الإسلامية في الجمعية التأسيسية، أن الأغلبية النيابية في مجلس الشعب مؤقتة، وينبغي اختيار جمعية تأسيسية متوازنة تمثل التيارات المصرية المتنوّعة، بغضّ النظر عن حجمها وعددها في البرلمان أو خارجه، أصرّت الجماعة الإسلامية على " أغلبيتها" فيها.

وعندما شعرت الجماعة شبه العلمانية، أن الدستور الذي يريده الأخوان والسلفيون سيمرّ على الرغم من البحث المضني لبضعة شهور، قرّرت الانسحاب لترك الإسلاميين يواجهون الموقف لوحدهم، وذلك بإعلان التنصّل عن دستور لا ترتضيه، حتى وإن ساهمت في إعداد مواده الأساسية.

ولعلّ الجماعة شبه العلمانية أو غير الدينية ظنّت أن الإسلاميين قد لا يكملوا المشوار، وإن واصلوا ذلك، فهم وحدهم من سيتحمّل مسؤولية دستور لم يحظ " بالشرعية الشعبية" أو "التوافقية" الديمقراطية القائمة على التعدّدية والتنوّع، لكن الإسلاميين صمموا على استكمال المهمّة بانجاز الدستور لوحدهم ومن معهم، وعرضوه على الاستفتاء في أواخر العام 2012.

صحيح أن نسبة التصويت (الإقبال) لم تصل إلى الثلث من عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وإن نسبة ما حصلوا عليه هو 63.8 من عدد المصوتين، لكن الدستور أصبح نافذاً بعد الاستفتاء.

لقد وقعت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عند تشكيلها في خطأ أول عندما وافقت على قبول دستور العام 1971 قاعدة للنقاش والانطلاق، بما فيه تكييف بعض مواده، وهو دستور كما هو معروف تمت صياغته مثل غيره من الدساتير المصرية هيئات غير منتخبة، ونشأ في ظروف ملتبسة، فمثلاً تم وضع دستور العام 1923 في ظل الاحتلال البريطاني لمصر.

أما الإعلان الدستوري ما بعد ثورة يوليو (تموز) العام 1952، فقد صدر في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1952، وتلاه إعلان دستوري ثاني صدر في 10 شباط (فبراير) 1953 واستمرّ لغاية العام 1956، حيث صدر إعلان دستوري جديد في 16 كانون الثاني (يناير) 1956، استمرّ حتى إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة، حيث أعلن دستور الوحدة في آذار (مارس) 1958، ولعلّ هذه الإعلانات بما فيها دستور الوحدة نشأت في رحم الاستبداد وسياسة احتكار العمل السياسي، وصاغها فريق معيّن فوقياً وغير منتخب.

وكان خطأها الثاني هو الموافقة على الإعلان الدستوري الصادر في آذار (مارس) 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك حين تمّ تحديد فترة زمنية (أمدها ستة أشهر) لصياغة الدستور، وهو أمرٌ في غاية الصعوبة في ظل التحدّيات التي تواجه مصر وتجاذباتها السياسية، وكان على الرئيس محمد مرسي إلغاءه، خصوصاً وأن المهلة تلك، تشبه المهلة التي حدّدها الرئيس بوش الابن لصياغة الدستور العراقي الدائم، والتي تركت تأثيراتها السلبية على صياغة الدستور ومبادئ التوافق، بل على مجمل العملية السياسية.

في العراق تم تحديد فترة مقاربة لإعداد الدستور الذي كان يفترض أن يكتمل في 15 آب (أغسطس)، على أن يتم الاستفتاء عليه (بعد شهرين) في 15 تشرين الأول (اكتوبر) وتجري الانتخابات النيابية على أساسه في 15 كانون الأول (ديسمبر) العام 2005، لكن ذلك، لم يكن اختياراً، بل اضطراراً بفعل الجدول الذي وضعه الرئيس الأمريكي، وليس قراراً عراقياً، الأمر الذي خلق تعقيدات لا حدود لها في العراق، وهو الأمر الذي حصل في مصر أيضاً، في حين اتجهت تونس اتجاهاً آخر.

وعندما توتّر الموقف في مصر وشعر المرشّحون لصياغة الدستور من غير الإسلاميين، أن غلبة ستحدث في نهاية المطاف خارج نطاق التوافق، لجأوا إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لكي لا يبصموا على "شرعية" اعترضوا عليها، خصوصاً إذا بقيت الجمعية التأسيسية تمثّل لوناً واحداً، الأمر الذي سيضعف من شرعية المرحلة التوافقية، أو ما يطلق عليه " الديمقراطية التوافقية" .

وبغضّ النظر عن جميع النواقص والعيوب التي احتواها دستور مصر، فإنه ذهب إلى تحديد مدة انتخاب الرئيس بفترتين فقط، وهو النقاش الذي استغرقه نحو عقد من الزمان بخصوص المادة 76 من دستور العام 1971، كما تم منح صلاحيات للبرلمان، وعلى الرئيس التعاون الوثيق مع البرلمان أثناء تشكيل الحكومة، وعلى هذه الأخيرة تقديم برنامجها إلى البرلمان للموافقة عليه، وللبرلمان سلطة إقالة الحكومة بما فيها رئيس الوزراء بمجرد موافقة أغلبية بسيطة من أعضائه ، وكان ذلك بفعل الضغوط التي مارسها الأعضاء غير الإسلاميين قبل انسحابهم، وإن كان طموحهم أكبر بكثير من ذلك!

ووفّر الدستور آليات للأقلية البرلمانية، بما فيها حق الأعضاء الفردي تقديم طلب إحاطة بالمعلومات أو طلب أي بيان من الحكومة أو حتى استجواب رئيس الوزراء بشأن القضايا الطارئة، مثلما وضع قيوداً على سلطات الرئيس بإعلان حالة الطوارئ وهي أمور لم يتضمنّها دستور العام 1971.

ومع ذلك فقد ظلّت صلاحيات الرئيس واسعة، منها الحق في تعيين عُشر أعضاء مجلس الشورى وتعيين رؤساء المؤسسات المستقلة مثلما هناك اختلالات بشأن تعيين القضاة أو إقالتهم وتحديد مرتباتهم، وهي أمور تتعلق باستقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاة أنفسهم، كما وردت إشارة غير واضحة في ثلاث مواضع للمجلس القضائي الأعلى المشرف على أعمال القطاع القضائي، لكن تعريفه ظلّ عائماً.

كما استمرت مسألة الدين وعلاقته بالدستور والدولة موضوع نقاش وقلق، لا سيّما بخصوص وجهة الدولة ناهيكم عن استخداماته السياسية وتأويلاتها وتفسيراتها، وهو الأمر الذي زاد فيه دستور العام 2012 ثقلاً على دستور العام 1971 الذي نصّ على اعتبار "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع".

وإذا كانت الدولة المصرية الحديثة منذ ولادتها في العشرينيات لم تكن دولة دينية، فإنها لم تكن دولة مدنية تماماً، وضمّت في السابق والحاضر، ومن خلال قديم وجديد الدساتير المصرية، هذه الصفة، ذات الطبيعة الهجينة أو المختلطة والأقرب إلى التوافقية، إن صحّ التعبير، وقد حدث نوع من التعشيق بين بعض الدساتير المصرية والعربية وأصولها الغربية، لاسيّما الفرنسية والبلجيكية، بمبادئ الشريعة الإسلامية، أو حتى ببعض أحكامها، وكان ذلك جزءًا من سعي فكري منهجي اختطّه الفقيه الكبير عبد الرزاق السنهوري، الذي كانت بصمته واضحة مباشرة أو غير مباشرة على العديد من الدساتير العربية في المشرق .

كما بقيت قضايا الزواج والطلاق وكل ما له علاقة بقانون الأحوال الشخصية على المستوى العربي خاضعة بصورة محددة للتعاليم الإسلامية، وأحياناً لبعض التفسيرات والتأويلات، شذّ عنها الدستور التونسي أواخر الخمسينيات والدستور اليمني الجنوبي في السبعينيات وقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959، في حين كانت غالبية الدساتير العربية بشكل عام تتم في إطار البيئة الإسلامية أو لقراءات خاصة فيها، مع مراعاة التطور التدريجي في هذا الميدان.

ومع أن موقع رجال الدين في مصر ظلّ بعيداً عن مناصب رسمية مباشرة، مثل المرشد الأعلى أو ولي الفقيه أو غير ذلك، الأمر الذي عزز من التوجّه الإسلامي على حساب القرب من الهوّية المدنية للدولة، وهو ما يجعلنا نقول أن مصر "بين منزلتين"، فلا هي دولة دينية ولا هي دولة مدنية بالكامل، وكان طموح ثوار 25 يناير أن يحظى الطابع المدني بمكانة أكبر بعد التغيير، ولهذا فإن مجرد فوز الأخوان المسلمين والسلفيين، تولّد شعور عام لدى الطرفين أن الدولة يمكن أن "تتأخون" ببطئ وهو ما يفكر به البعض سواءً من الأخوان أو خصومهم في الوقت نفسه، وإن كان هناك من يريد الإسراع بحسم الأمور، من خلال الهيمنة والإقصاء من جانب التيار الإسلامي والأصولي، في حين ذهب التيار المعارض لمنع حدوث ذلك مبكراً برفض قبول الدستور والانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغته.

يستدلّ على ذلك ما جرى الحديث عنه بخصوص التفسير والتأويل لنص المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية والتي تقول إن " مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ومثل هذا النص اقتبس من دستور العام 1971، وقد كان الإبقاء عليها مساومة قبلها الطرفان، بهدف تهدئة الأمور، لكن الإسلاميين وضعوا إضافة على النسخة الأخيرة من الدستور بعد انسحاب الأعضاء من غير التيار الإسلامي، لتحديد مبادئ الشريعة والمسؤول عن تفسير اللفظ، وذلك باعتبار قواعد الفقه والمصادر الموثوق بها والمقبولة في المذهب السني من ضمن جملة أمور أخرى. (وهذه كلّها موضع خلاف شديد)، ولعل مثل هذه النصوص يمكن أن تطبق على قضايا العقوبات وإقامة الحدود وغيرها.

وذهب الدستور لوجوب طلب رأي الأزهر، وحتى وإنْ لم يكن رأيه ملزماً، لكن الكثير من القضاة سيتحرّجون من مخالفة رأيه، وهو ما ذهب إليه قانون المحكمة الاتحادية المعروض للمناقشة في العراق، وبطبيعة الحال فإن إخضاع المحكمة الاتحادية باختصاصاتها المذكورة، لحكم الفقهاء سيعني وضع الدولة العراقية بكيانياتها وسلطاتها الثلاث تحت تصرّفهم ومن ورائهم الحركة الدينية.

وعلى الرغم من اضطرار التوجّه السائد في العراق لتخفيض سقف مطالبه باقتراح أربعة فقهاء بدلاً من ستة، حيث كان توزيعهم على النحو الآتي(4 شيعة تختارهم مرجعية النجف و2 سنّة يختارهم الوقف السنّي). لكنه تم الاحتفاظ بدورهم السامي " العِلوي"، حيث سيكون قرارهم نافذاً بأغلبية 3 فقهاء لإبطال وتعطيل قرار المحكمة الاتحادية.

وإذا افترضنا حسن النية، وأن الأمر ليس مُبيّتاً من لدن الأطراف السياسية الدينية، فلماذا الإصرار على وجود الفقهاء، في محكمة قضائية عليا؟ علماً بأن غالبية المنازعات التي تعرض على المحكمة الاتحادية العليا، تخصّ القانون العام ومبادئ القانون الدستوري، وهي غير معنيّة بالقانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية، لكي تتذرع هذه القوى التمسّك بمقاعد الفقهاء الإسلاميين.

وفي العديد من البلدان هناك ما يطلق عليه القضاة الجالسون والقضاة الواقفون، الأولون هم من لهم الولاية الحصرية في إصدار الأحكام، أي أنهم مجازون وحصلوا على شهادات أكاديمية ولديهم تأهيل (خريجو معاهد قضائية أو تمرسوا في هذا المجال) ومارسوا القضاء وعُرفوا بحيادهم ونزاهتهم وغير ذلك، في حين أن مهمة القضاة الواقفين هي تعضيد وتعزيز الحكم القضائي بتقديم المشورة، ولا يحقّ لهؤلاء الاعتراض على الأحكام أو اتخاذ قرار بالفيتو أو ما شابه ذلك، لأن الولاية هي للقضاة الجالسين وليس لغيرهم.

إن المشكلة الأولى والأساسية في دستور مصر أو العراق هي التناقض، ففي حين تضمنت بعض المبادئ الديمقراطية الخاصة بالمساواة والمواطنة واحترام حقوق الإنسان،إلاّ أن كوابحاً تعترضها وتحول دون تفعيلها، وأعتقد أن جوهر المشكلة يكمن في إقامة نوع من "التوازن غير المتوازن"، وسبق لنا أن أطلقنا على الدستور العراقي خلال مناقشتنا لحيثياته "الدستور غير الممكن دستورياً"، فمن جهة اعتبر الشريعة مصدراً أساسياً للتشريع وعدم سنّ أي قانون يخالف أحكامها(المادة الثانية). ولكن من جهة أخرى وفي المادة نفسها، أكدّ على عدم جواز سنّ قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وكذلك عدم جواز تعارض أي قانون مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور ( وهو تناقض صارخ، لاسيّما لو حصل الخلاف بينهما في التأويل أو التفسير) .

وإذا كانت ثمة خشية لدى البعض على الإسلام حيث راح يتشبث بموقع متميّز للفقهاء يمنحهم بموجبه حق الفيتو أو الاستشارة الأقرب إلى الإلزام، فمثل هذه الخشية غير واردة، بل وغير واقعية، فالدولة شبه المدنية في مصر أو العراق، وبغضّ النظر عمّن حكمها طيلة نحو قرن من الزمان، لم تشرّع أي قانون يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يبدو أن التعكّز عليه، بمثابة شماعة بوجه أي قرار أو قانون لا يتوافق مع بعض المصالح الحزبية أو الدينية أو الطائفية الخاصة.

من حق المحكمة أن تستشير خبراء بصفة دائمة أو مؤقتة أو في حالات معينة، وعندها سيكون رأي الخبير ليس كرأي القاضي، وهذا الأخير هو صاحب القرار، وهكذا فإن رأي الخبير (في الفقه الإسلامي أو في القانون) سيكون غير ملزم .

إن استقلال القضاء وفصل السلطات وتداولية السلطة سلمياً هو المدماك الأساس الذي لا غنى عنه للدولة العصرية، ولا يمكن تحت أي حجة أو ذريعة إعطاء رجال دين سلطات فوق سلطات القضاء أو تعطيل سير عمله واختصاصه، لتكييفه مع رأي هذا الفقيه أو ذاك، مهما أوتي من علم ومقدرة ودراية وخبرة، سواء كانت باسم " تشخيص مصلحة النظام" أو "ولاية الفقيه" أو "مجلس قيادة الثورة" أو " الرئيس" صاحب الصلاحيات شبه المطلقة كما كان سابقاً أو غيرها، فالأمر ليس سوى التغوّل على دور القضاء واستقلاله، فالقضاء هو أحد أهم أعمدة الدولة القانونية وحصنها الأمين، وستكون محاولة مثل تلك التي تريد إعطاء حق الفيتو للفقهاء مجاراة لفرض توجه سياسي أو مذهبي على مفاصل الدولة الأساسية، أقرب إلى اغتصابها من أي شيء آخر.

واقتبس دستور مصر الجديد الكثير من النصوص من دستور العام 1971 مثل "الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية" دون الحديث عن مساواة، وقد تركزت الخلافات حول حقوق المرأة وحرية التعبير وبعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومع أنه أعطى الحق بانتخابات للمجالس المحلية، لكن سلب هذا الحق باليد الأخرى حين أعطى الصلاحيات للحكومة المركزية " لمنع الأضرار بالصالح العام" ولم يتطرق الدستور إلى كيفية اختيار المحافظين أو تحديد سلطاتهم، تاركاً ذلك لوضع قوانين لاحقة. كما أبقى الدستور المصري شيئاً من عسكرة الدولة على المدنيين، فذهب إلى إعطاء الحق لمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين لجرائم تضر بالقوات المسلحة، لحين وضع تشريع يعرّف ذلك .

الدستور المصري النافذ ليس هو ما يحلم به الإسلاميون، لقيام دولتهم الإسلامية بسبب أن ميزان القوى وإن مال لصالحهم، لكنهم لم يستطيعوا القضاء على مقاومة المعارضة التي ظلّت ممانعة ومتماسكة، كما أنه بالطبع ليس الدستور الذي حلم به الديمقراطيون والليبراليون واليساريون، خصوصاً وهو يحتوي على إختلالات كثيرة، وثغرات عميقة، والمطلوب البحث عن صيغة توافقية لدستور يعبّر عن الجميع وأن لا يمثلهم بالكامل!.

وتلك مهمة مضنية، لكنها ستكون صمام أمان لنزع صاعق التفجير!

إن استعادة الدستور و"الدستورانية" و" الدسترة" في الفقه العربي الحديث، إنما تستهدف الاشتراك في الحوار والنقاش الدائر حول المشكلات الجديّة التي تواجه صياغة دساتير جديدة على أساس المبادئ العصرية وتطور الدولة القانونية، والتخلص من تركة الاستبداد ومثل هذه الاستعادة ضرورية للحاضر والمستقبل.

اضف تعليق